今さら人に聞けない スイッチの基礎1

概要編

「スイッチ」とは

「スイッチ」って聞いてどういうイメージが浮かびますか?

日本語での「スイッチ」は「電源をONーOFFするもの」というイメージではないでしょうか。

英語のswitchは、電源をON-OFFするというより、「何かを(急に)切り替える」という意味です。

電子部品としてのスイッチは、一般的な電源スイッチ以外にも、この英語の意味のとおり、2つの回路を切り替える役目をするものもあります。

スイッチの起源

スイッチの起源は、おそらくモールス信号の打鍵器が元祖ではないかと考えられます。

その後、ラジオが発明されると、真空管で作られたラジオに今のトグルスイッチと同じようなものが使われたようです。

そこから色々なスイッチへ発展していきました。

スイッチの種類

スイッチは大きく分けて、「人間が操作する」操作用スイッチと、「何かの動きを検出する」検出用スイッチの2種類があります。

スイッチと回路

ONとOFFと回路

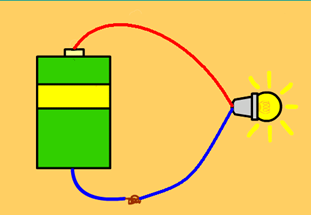

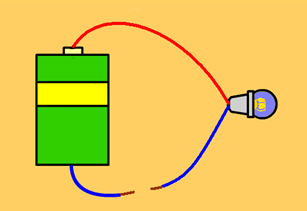

豆電球の導線を乾電池のプラスとマイナスにつなぐと光ります。

このように、回路がつながった状態をON(状態)といいます。

導線を電池から離すと光は消えます。これをOFF(状態)といいます。

他にも言い方があります。まとめてみました。

| ON | OFF |

|---|---|

| 閉 | 開 |

| close(クローズ) | open(オープン) |

| make(メーク) | break(ブレーク) |

| 回路が閉じた状態 | 回路が開いた状態 |

|  |

スイッチの接点

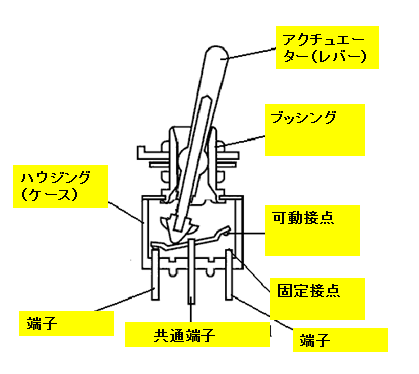

操作用スイッチの構造

スイッチの生命線は「接点」です。

接点には、動かない「固定接点」と、スイッチ操作によって動く「可動接点」の2種類があります。

可動接点が動いて、固定接点にくっついたり離れたりすることで、電気を流したり、切断したりします。

もっともポピュラーな構造はシーソー式といって、可動接点がシーソー状に動いて、固定接点にくっついたり、離れたりします。

操作用スイッチの種類

操作用スイッチの種類

操作用スイッチは、人が触って操作するスイッチです。

そのため、主にその操作する部分の形状や動きに注目して分類されています。

操作感や機器デザイン機能表現など、求められる用途に合わせ、多種多様なものが製品化されています。

操作用スイッチの種類としては、トグルスイッチ、ロッカスイッチ、押ボタンスイッチ、ロータリスイッチ、スライドスイッチ、キーロックスイッチ、タクティルスイッチなどがあります。

トグルスイッチとは

トグルスイッチの「トグル(Toggle)」という単語は、帽子などをかける「止め釘」という意味です。スイッチから突き出したレバーのイメージではないでしょうか。

トグルスイッチの、レバー部分そのものをいう時、「バット(bat)」と言います。これも、形状から来ています。野球のバットと同じ意味です。

トグルスイッチでいえば、標準バット以外に、レバーキャップをつけたもの、短いもの、長いもの、フラットレバー、その短いものなどがあります。

ちょっと変わったものではレバーロックといって、レバーの上部を上に持ち上げるようにしないと操作できないものもあります。誤操作防止用です。

また、レバーの所ではなく、パネルに取り付けるブッシング部分を太く大きくした、ラージブッシングタイプというものもあります。

ロッカスイッチとは

ロッカスイッチの「ロッカ(Rocker)」という単語は、ロッキングチェアの「ロック」という意味です。

その形状がロッキングチェアーの脚のところのように反っているため、ここから来ています。

ロッカスイッチの操作部の場合、横から見てTの字やYの字を逆にしたようなものがあります。

このようなスイッチは、「パドル(Paddle)」スイッチと呼ばれます。舟をこぐ時の「櫂(かい)」の意味です。

ロッカスイッチの場合の誤操作防止には、間違って手などが触れたときにスイッチが動くことを防止する目的の「バリア」が付属品として用意されている場合があります。

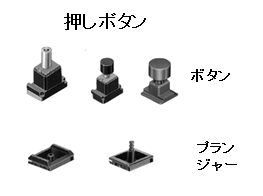

押ボタンスイッチとは

押ボタンスイッチの場合は、その名前のとおり、通常は「ボタン」が操作部になります。

しかし中にはボタンなしの「プランジャー」(スイッチを押す軸部分)タイプもあります。

お客様の方で独自にデザインされた操作部を使う場合などに用いられます。

押ボタンスイッチの誤操作防止にも、「バリア」があります。

単に押ボタンの周りに囲いをつけただけのものと、開閉できるフタをつけたものとがあります。

そのフタがバネで自動的に閉まるようになっているものもあり、「スプリング・バック」方式といいます。

ロータリースイッチとは

ロータリスイッチは、その名前の通り、回転することでON-OFFしたり、回路を切り替えたりするスイッチです。

アナログ回路用と、デジタル回路用のDIPロータリスイッチの2種類があります。

DIPロータリースイッチは、デジタル回路の設定に利用されることが多く、操作回数は他のスイッチのタイプに比べると少なめになります。

そのために、操作にドライバーが必要なものもありますが、つまみやダイヤルをつけて指で操作できるようにしているものもあります。

スライドスイッチとは

スライドスイッチは、操作部を「スライドさせる」ことで操作するスイッチです。

ロータリと同じくデジタル回路用のDIPスライドスイッチというものもあります。

キーロックスイッチ

キーロックスイッチは、「カギ(鍵)」を使って操作するスイッチです。

鍵を抜いてしまえばスイッチの操作ができなくなるため、そういうセキュリティが必要な機器で使われます。

タクティルスイッチ

タクティルスイッチは、メーカーによってはタクトスイッチ、タクタイルスイッチと呼んだりします。

基本的には押しボタンスイッチですが、パソコンのキーボードのキーのように、押すときのストロークが短く、また独特のクリック感(タクティルフィードバックと言います)があるものを言います。

タクティルは「触わった感じの」という意味です。

スイッチの専門用語 「極」と「投」

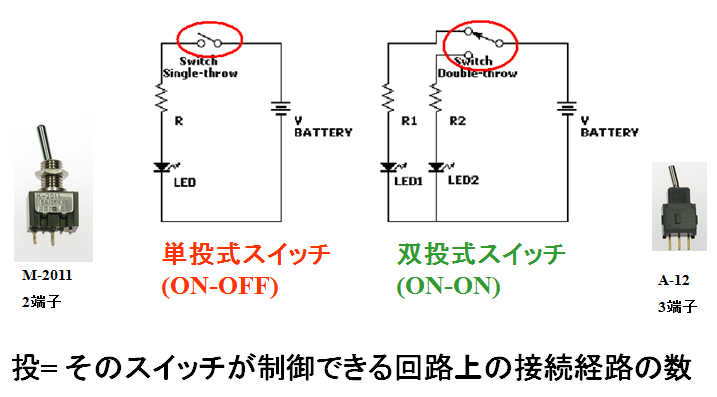

投(Throw)とは

スイッチを「入れる」操作を、英語ではthrowという動詞で表現します。

このthrowを直訳して「投」というスイッチ専門用語があります。

単投式、双投式、三投式などと使います。

この場合、「投」はそのスイッチが制御している回路の数をいいます。

「投」とはすなわち、スイッチを「入れる」回路が何個あるか、ということです。

1回路だけ入り切りできるものが単投式、2回路をそれぞれ入り切りできるものは双投式です。

ON-OFFのスイッチは一投式です。

ON-ONというスイッチは双投式です。

ON-ONというとOFFが無いように思われますが、ON-OFFが2つ逆向きに組み合わさったと考えてください。

実際に双投式のスイッチは、単投式スイッチとしても使うことができます。

三投式はON-ON-ONという三回路を制御できるちょっと珍しいスイッチです。

トグルスイッチとスライドスイッチに品揃えがあります。

赤青黄色の信号機の切り換えをイメージしてください。

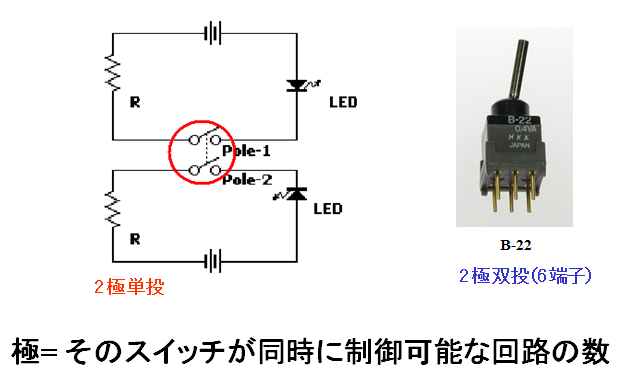

極(Pole)とは

「極(Pole)」とは、一つのスイッチが「同時に」制御できる回路の数をいいます。

たとえば、音楽プレーヤーでステレオの右信号と左信号を同時にON~OFFしたい時は「2極」のスイッチを使います。

特に電源用スイッチでは、2極のスイッチのことを「両切り」と呼んだりします。

3回路や4回路同時に制御できるスイッチがあり、それぞれ3極、4極のスイッチとなります。

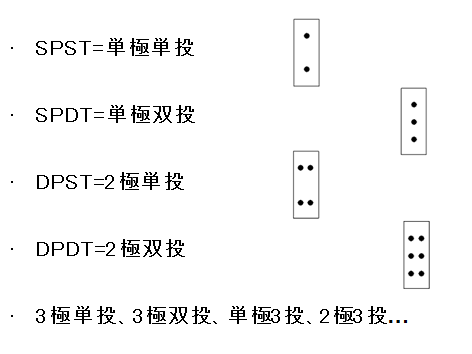

極と投の組み合わせ

「投」と「極」を組み合わせて使うことで、スイッチを指定することができます。

一番単純なON-OFFのスイッチは、スイッチが制御している回路(投)は1回路、同時に制御している回路(極)も1回路です。

このタイプのスイッチを、「単極単投式」のスイッチといいます。

英語では、単極単投は「Single Pole Single Throw」、省略して「SPST」と呼びます。

投と極がそれぞれ2つある場合は、2極2投となりますが、「2極双投式」と呼びます。

英語では「Double Poles Double Throws」、省略して「DPDT」と呼びます。

他に単極双投、3極双投など色々な組み合わせがあります。

極・投と端子の数

単極のスイッチで、単投式は足=端子の数が2本です。

双投式(ON-ON)は足の数が3本です。

2極双投だと、3X2で6本足になります。

なお、スイッチの中で、端子の数がもっとも多いのはロータリスイッチです。

ただし、ロータリスイッチの場合のみ、「極」と「投」を使わないで、「回路」と「接点」という表現を用います。

例えば、3極3投式のスイッチはロータリスイッチでは3回路3接点のスイッチ、ということになります。

スイッチの専門用語

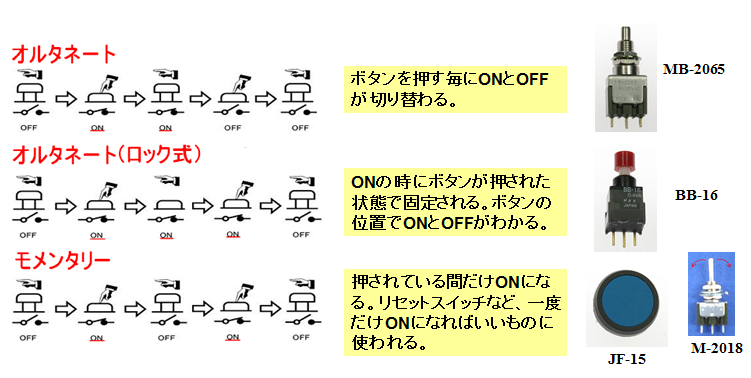

「オルタネート」と「モーメンタリ」

主に押ボタンスイッチで使われる用語に、「オルタネート」と「モーメンタリ」という用語があります。

「オルタネート」は、「交代する」という意味です。

スイッチのボタンを押す度に「ON」状態と「OFF」状態が入れ替わるタイプです。

オルタネート式に加えて出てきたものに、「ロック式」があります。

「ロック式」は、「ON」の時は、ボタンが押し込まれた状態でロックされ、もう一度押すとロックが解除され元の高さに戻るものが基本形です。

これは「オルタネート」の「ロック式」になります。

「モーメンタリ式」は、押している間だけ「ON」または「OFF」になるもので、押ボタンスイッチで一番多いものです。

「モーメンタリ」は「瞬間の」という意味で、その意味の通り「押している瞬間だけ」「ON」または「OFF」になります。

押ボタンスイッチやトグルスイッチに(ON)や<ON>とカッコで括られたONの表記が書かれてあれば、それはモーメンタリを示します。

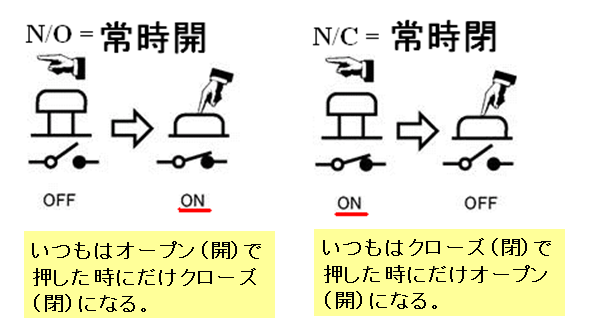

「N/O」と「N/C」

モーメンタリの押ボタンスイッチには、2種類あります。

「ノーマリー・オープン(N/O)」は、操作部=ボタンに力を加えていない時にオープン(=開、OFF)な状態のスイッチをいいます。 日本語では「常時開」です。

「ノーマリー・クローズ(N/C)」は、操作部=ボタンに力を加えていない時にクローズ(=閉、ON)な状態のスイッチをいいます。

3つの端子があるスイッチでは、共通端子以外に、N/Cの端子、N/Oの端子と別になっていて、機能が選べるようになっている場合もあります。

この場合、共通端子とN/Oの端子を使えば通常はOFFになり、共通端子とN/Cの端子を使えば通常はONになります。

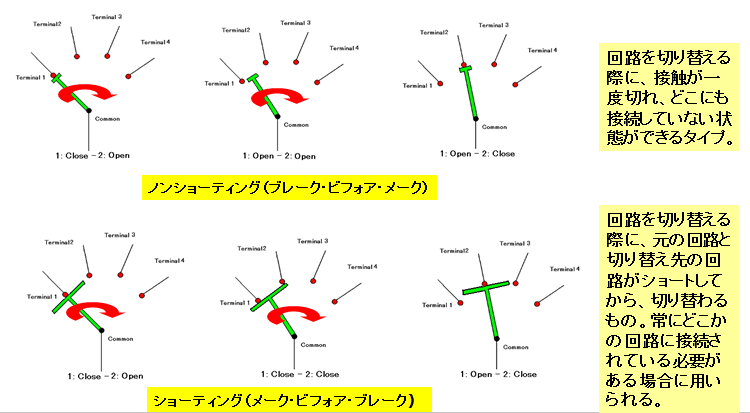

「ショーティング」と「ノンショーティング」

主にロータリスイッチとスライドスイッチの場合に使われる、「ショーティング」と「ノンショーティング」という用語があります。

「ショーティング」は、2つの固定接点の間を、移動する接点(可動接点)が動くとき、2つの固定接点を一度つなぐ(ショートさせる)ように動くものです。

「ノンショーティング」は、可動接点が動く時に一度どちらの接点にもつながらない状態(ノンショーティング)になるものです。

ショーティングのスイッチは、テスターの切り換え回路などの場合に、スイッチのどちらの接点にもつながらない状態になると、高電圧が測定回路にかかってしまう、といった場合に使われます。

ショーティングのスイッチは、他に「メーク・ビフォア・ブレーク」ともいいます。接点が「離れる前にくっつく」という意味です。

ノンショーティングは、「ブレイク・ビフォア・メーク」です。接点が、「くっつく前に離れる」という意味です。

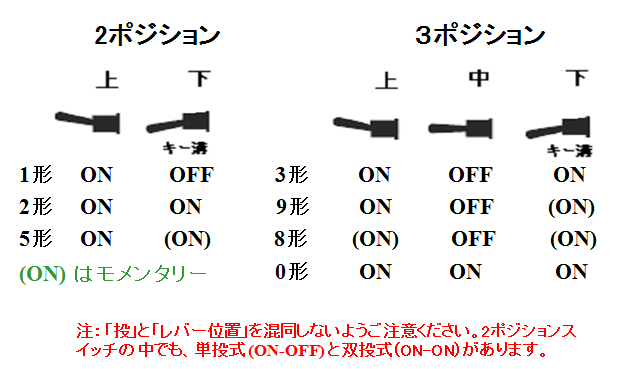

「ポジション」

トグルスイッチで、スイッチのレバーの動く位置が2箇所のものと3箇所のものがあり、それぞれ「2ポジション」「3ポジション」のスイッチと言います。

「投」と「ポジション」は似ているけれども違います。

同じ単極双投のスイッチでも、「ON-ON」の2ポジションのものと、「ON-OFF-ON」の3ポジションのものがあります。

スイッチの機能動作の種類

トグルスイッチのMシリーズには、単投式、双投式といった機能動作で分類すると、

1、2、3、5、8、9形、さらに特殊回路として0、08、09と全部で9種類あります。

1形は「ON-OFF」(単投式)、2形は「ON-ON」(双投式)、3形は「ON-OFF-ON」(双投式、3 ポジション)、5形は「ON-

詳しくはカタログをご覧ください。

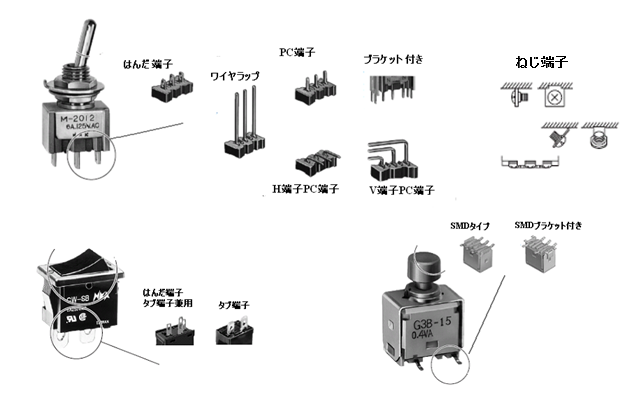

スイッチの端子の種類

スイッチの端子の種類

スイッチをスイッチとして働かせるために様々な方法で、スイッチを繋ぐ必要があります。

はんだ端子

スイッチをスイッチとして働かせるためには、ワイヤーをつなぐ必要があります。

ワイヤーは端子につなぎます。

その端子の形状としてもっとも一般的なものは、「はんだ端子」といい、端子板に穴が開いており、そこにワイヤーをからげてはんだ付けを行うようになっています。

圧着端子

はんだ付けをしないで、圧着端子を用いて端子とワイヤーの接続を行うものもあります。

端子(オス)側をタブ端子とかファストン端子と呼びます。

メス側をレセプタクルと呼びます。

スイッチによっては、はんだ端子とタブ端子兼用の端子になっているものもあります。

PC端子

スイッチをプリント配線板に取り付ける場合は、PC端子付きのものを用います。

端子がプリント配線板の穴に刺さるように、2.54mmピッチになっています。

また、端子を水平または垂直方向に曲げたものがあり、それぞれV端子(VerticalのV)、H端子(HorizontalのV)といいます。

プリント版を縦置きして、スイッチを上部や横から操作する場合にV端子やH端子のものを用います。

また、取り付け強度を上げるために、補助端子が追加されたブラケット付きもあります。

ブラケットは、補強のためだけでなく、Bシリーズのように導電樹脂を使ったスイッチでは、スイッチ表面の静電気をブラケット経由でアースに流す役 目も持っている場合があります。

表面実装

同じくプリント配線板に取り付ける場合でも、表面実装の場合は、それ専用のスイッチを使います。

端子はJリード形やガルウィング形になった独特のものが用いられます。

表面実装の場合もブラケット付きのものがあります。

ねじ端子

その他、スイッチの端子としては、ねじ端子があります。

名前の通り、ねじでワイヤーを端子に固定するもので、大電流用スイッチなどに使われています。

スイッチの取付け方法

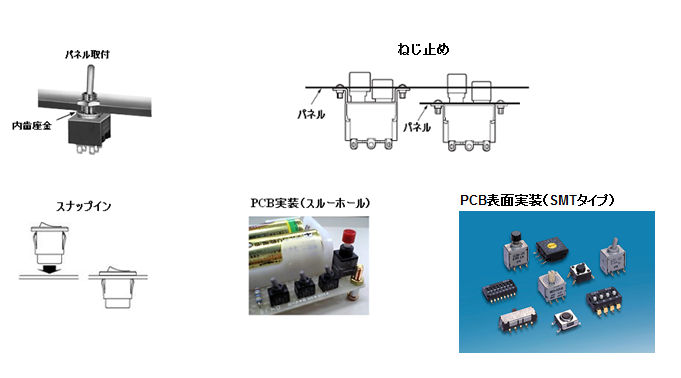

スイッチの取付け方法その1

スイッチの取付け方法もパネル取り付けとプリント配線板取り付けがあります。

トグルスイッチなどで多いのは、ブッシングを使ってパネルに開けた穴にスイッチを挿入し、パネルの表裏からナットで締め付けるものです。

すべりを防止するために、パネルの裏側に内歯座金という爪が出た座金をはさみます。

ブッシングのないタイプのスイッチでは、ねじでパネルに取り付ける場合があります。

その他、ロッカスイッチや押ボタンスイッチでは、スナップインタイプといって、パネルに開けた角穴にパネル表面から挿入して「パチン」と音がするまで上から押し入れるタイプのものがあります。

スイッチの取り付け方法その2

プリント配線板にスイッチを取り付ける場合は、プリント板にスイッチを挿入するまたは表面実装してはんだ付けすることにより、スイッチへの配線とスイッチの固定が同時に行われます。